| -

Officiers et anciens élèves -

Alphonse Alexis GUIERRE

(1847 - 1904)

Né le 11 juin 1847 à

LUXEUIL-les-BAINS (Haute-Saône) - Décédé le 15 février 1904 à

SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique).

Père de

Georges Léon Jacques,

Gabriel Abel,

Maurice Casimir Lucien,

Félix Marius et René Jean

Albert, ainsi que de Marguerite Mathilde.

Remerciements photo /

Isabelle Peinaud

Entre dans la Marine en 1864.

Aspirant le 2 octobre

1867, port CHERBOURG.

Enseigne de vaisseau le

2 octobre 1869.

Chevalier de la Légion

d'Honneur le 6 juin 1871.

Officier en second sur le bâtiment "ESPADON"

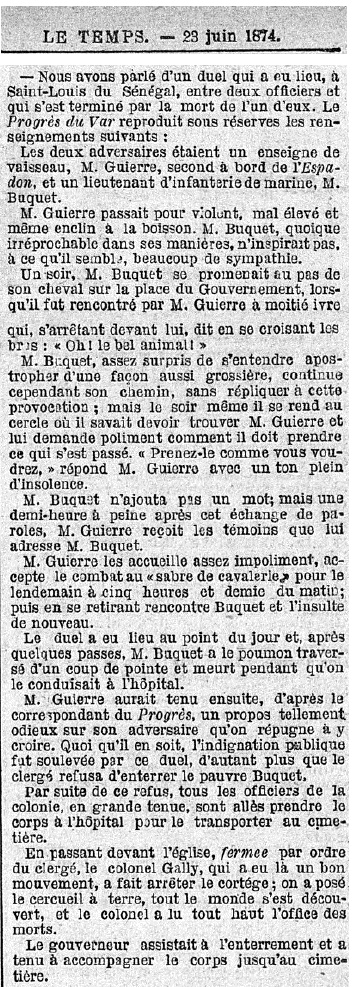

Extrait Le Temps / 28 juin 1874

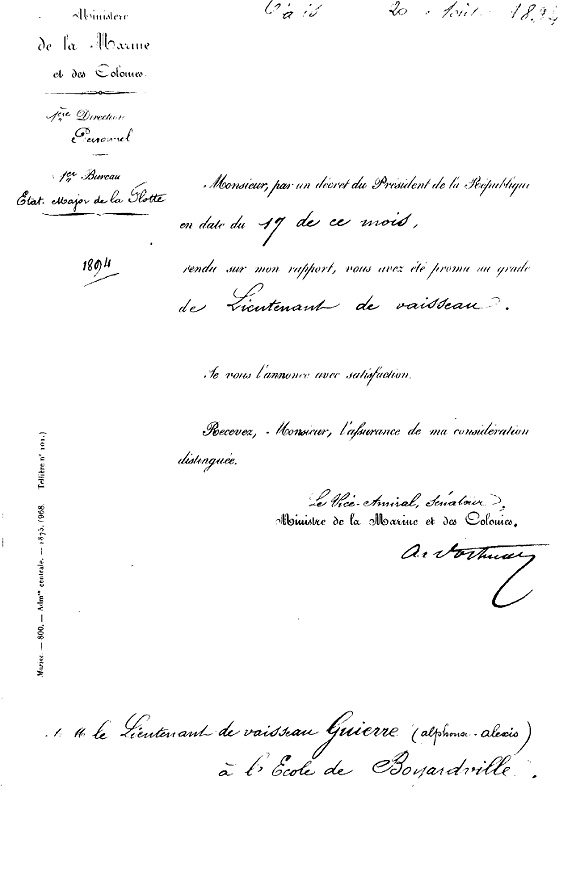

Lieutenant de vaisseau

le 17 août 1878.

Au 1er janvier 1881,

sur le croiseur "LA-CLOCHETERIE", Station navale de la Mer des INDES

(Cdt Aristide VALLON).

Lieutenant de vaisseau

en résidence fixe.

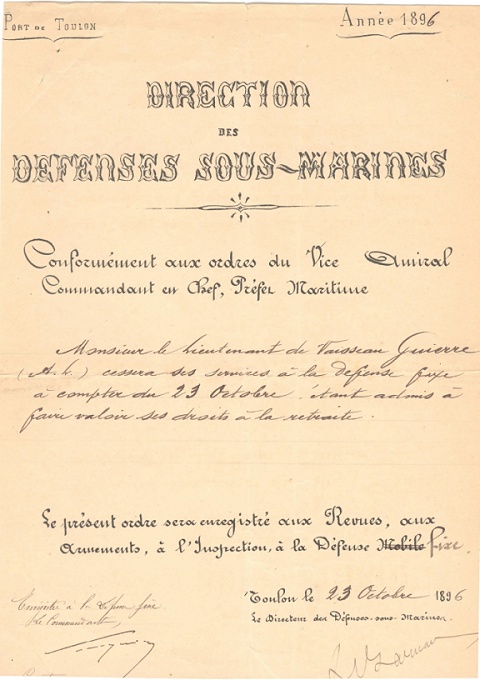

Au 1er janvier 1886,

attaché au service du port, de la rade, des défenses sous-marines à

TOULON. Idem au 1er janvier 1897.

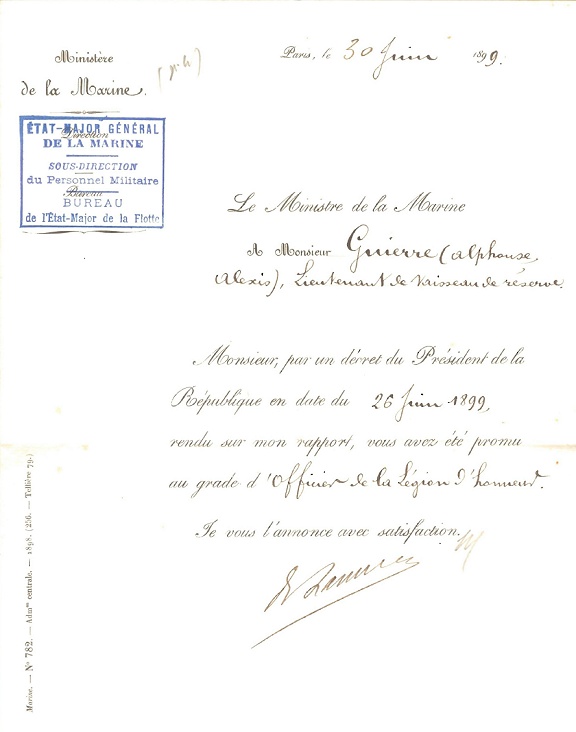

Versé dans le cadre de

réserve le 12 mai 1899.

Officier de la Légion

d'Honneur le 26 juin 1899.

Occupe ensuite les

fonctions de Pilote Major à SAINT-NAZAIRE; fonctions qu'il occupe à

son jour de décès.

Trésorier des invalides

de 2ème classe, Trésorerie de Morlaix

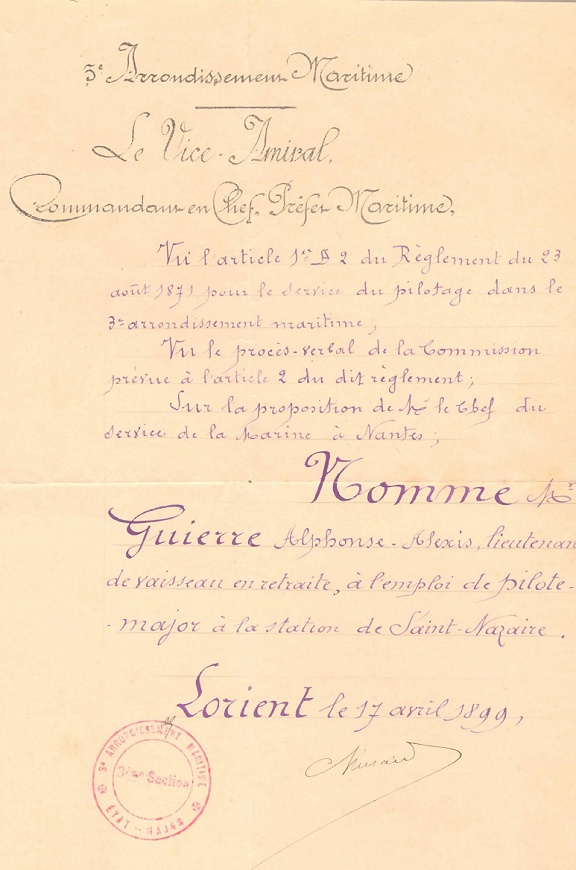

Cliquez sur l'image pour agrandir

Cliquez sur l'image pour agrandir

Ecrivain :

L'avenir de la torpille et la guerre

future

Dossier Légion d'Honneur /

Lien web

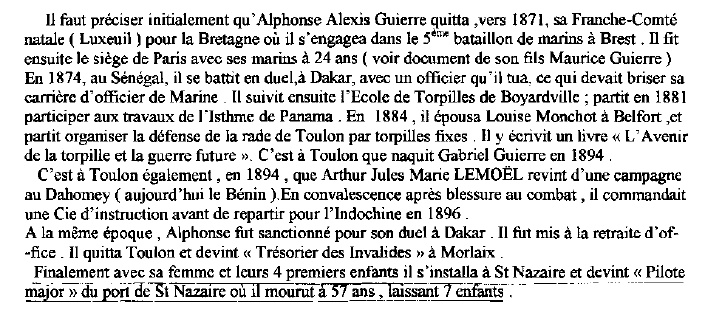

Complément :

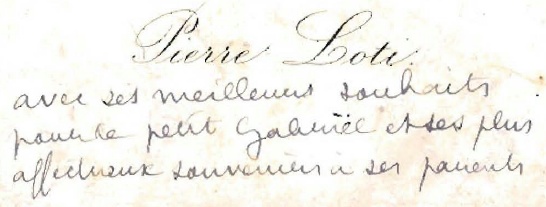

Alphonse Guierre était

un intime de Pierre Loti, surnommé "Droit Devant". Etait considéré

comme son "ami terrible"

Portait le nom de "Rayer", dans un des ouvrages de Pierre Loti

Cliquez sur les images

pour agrandir

Retranscription

Ce "DROIT DEVANT",

L'"AMI ce TERRIBLE" DE LOTI

Qui était ce Rayer ? Ce nom n'est, à notre connaissance, cité qu'une

fois dans l'œuvre de Loti, plus précisément dans Un Jeune Officier

pauvre, où l'on peut lire, à propos du stage du marin-écrivain à

l'Ecole de Joinville : « Là, au premier, porte à gauche, on trouve

Rayer, un enseigne de vaisseau, mon grand ami (ce terrible qui a tué

un homme en duel au sabre). Nous faisons domestique commun et

porte-monnaie aussi ».

Rayer ? En fait, l'une

des figures les plus attachantes de la vieille marine. On l'appelait

« Droit devant ! », tant pour son cran que pour son allure. « Droit

devant ! », parce qu'il était grand, sec, toujours tendu vers le

but, précédé d'un nez en éperon et d'une barbiche en pointe, pas

plus hésitant dans sa parole que dans son geste, l'un et l'autre

expressions immédiates, sincères, totales de sa pensée. Il tranchait

par « oui » ou par « non » comme il tirait à l’'épée. « Droit

devant, mon fils ! et après, tant pis ! », telle était sa devise.

D'ascendance terrienne,

originaire de l'Est — où l'appel de la mer se fait si souvent

entendre — il avait préparé le concours de Navale à Paris, dans ce

collège Barbet, impasse des Feuillantines, dont les maîtres

professaient des opinions politiques avancées, certains allant

jusqu'à porter l'habit saint-simonien.

Il entra à l'Ecole

navale, trois ans avant Loti, avec les opinions d'un radical sous

l'Empire ; ce qui n'empêcha pas ses camarades d'aimer en lui le gai,

l'intrépide compagnon, mais n'allait pas tarder à « braquer »

certains de ses chefs.

Il terminait un tour du

monde quand, en juillet 1870, il fut, sur sa demande, incorporé au

5^ bataillon de marins à Brest et prit part aux combats de l'armée

de la Loire.

En avril 1871,

participant avec ses marins au second siège de Paris, il sortit des

tranchées sous le feu des communards, franchit fossés et remparts,

préparant ainsi l'entrée du Capitaine de frégate Trêves par la Porte

d'Auteuil. Il reçut la Légion d'Honneur, pour faits de guerre, à 23

ans. Avant la fin de l'occupation, se trouvant à Belfort, il insulta

un détachement allemand, cracha sur son drapeau ; ses amis

l'entraînèrent jusqu'à la gare où il sauta dans un train en marche,

après avoir jeté à la tête d'un employé la monnaie allemande que

celui-ci entendait lui faire accepter. Il fut condamné par

l'occupant à dix ans de forteresse — par contumace — car déjà il

faisait route pour le Sénégal.

C'est à Dakar, en

1873-1874, que Rayer se lia d'amitié avec Loti. Ils y vécurent

ensemble dans une case que Loti décrit ainsi dans Le Château de la

Belle-au-hois dormant : « Oh ! le Dakar d'autrefois, où nous

possédions en commun une case, une case de bois bâtie, disais-tu,

avec des débris de caisses de vermouth et hantée par les fourmis

blanches, les serpents et les lézards ».

C'est pendant cette

période qu'au hasard des escales se rencontrèrent à Dakar : Rayer,

Viaud, Duboc, Réveillère, Savorgnan de Brazza (aspirant sur la «

Vénus ») et le médecin de marine Crevaux, le futur explorateur.

La France était riche

de tempéraments exceptionnels. C'est à Dakar aussi qu'eut lieu le

duel auquel Loti fait allusion et qui se termina par la mort du

lieutenant d'infanterie coloniale B..., adversaire de Rayer. Nous

avons sous les yeux la dépêche ministérielle, signée par l'amiral

Montaignac, le protecteur de Brazza, infligeant un blâme à

l'enseigne de vaisseau Rayer. « Tout en reconnaissant qu'une fois le

duel devenu inévitable cet officier s'est comporté avec loyauté

vis-à-vis de son adversaire ; qu'il a manifesté le regret de voir

choisir une arme qui, dans sa pensée, devait donner une issue

funeste à la rencontre ; qu'enfin, il a cessé le combat malgré

l'insistance de M. B... et avant d'avoir pu comprendre la gravité de

la blessure qu'il venait de faire à cet officier ; il me paraît

incontestable que c'est à la légèreté et au peu de convenance de la

conduite de M... [Rayer] au début de cette affaire, qu'il faut en

attribuer les conséquences déplorables. En retirant ou en expliquant

des paroles insultantes que rien dans l'attitude de M. le lieutenant

B... n'avait provoquées. M... [Rayer] pouvait, sans manquer aux lois

Préface pour un livre qui n'a jamais paru, du véritable honneur,

éviter ce duel dont le dénouement a été si fatal. » Les paroles

insultantes avaient été, en fait, prononcées au cours de

l'altercation que voici : — « Quelle belle bête ! » s'était écrié

Rayer en voyant le lieutenant arriver à cheval. — « Pour qui faut-Q

le prendre, Monsieur ? » — « Pour qui vous voudrez ». A cette

époque, pareil sous-entendu suffisait à vous conduire sur le

terrain. L'officier avait choisi le sabre de cavalerie. Peu

familiarisé avec cette arme, le marin s'était d'abord blessé

lui-même au talon, mais avait voulu continuer le duel. Ce qu'il

avait fait en épéiste ; s'étant découvert, le lieutenant avait eu la

poitrine perforée. Conséquence hors de mesure avec les paroles

prononcées ; mais, nous apprend Rayer dans une annotation : « Je ne

pouvais pas crier urbi et orbi que je me battais pour le compte d'un

médecin boiteux et chargé de famille, souffre-douleur du lieutenant

B... »

Le bon droit était à

coup sûr de son côté puisqu'il garda l'amitié de Loti. Nous avons en

outre dans nos dossiers une lettre signée de tous les sous-officiers

de « l'Espadon » exprimant à l'enseigne de vaisseau Rayer leur

chagrin de le voir débarquer et renvoyer en France.

La lettre est du 18 mai

1874. Julien Viaud, ayant embarqué sur ce même aviso le 25 mai,

n'avait rien pu ignorer de ce duel qui fit quelque bruit dans la

Marine. En septembre de la même année, Julien Viaud rentre en France

avec son bateau ; aux derniers jours d'octobre, il fait un court

voyage privé en Savoie, puis séjourne à Paris. Il retrouve là son

ami Rayer, un peu désorienté par sa tragique aventure. Lui-même

porte au cœur une blessure mal fermée, l'amour que lui inspira

certaine jeune femme connue à Saint-Louis et qu'il vient de revoir à

Genève. Rayer et Viaud décident de demander leur admission à l'école

de gymnastique de Joinville-le-Pont (stage de janvier à juillet

1875). « Période joyeuse et drôle », écrira Loti dans Un Jeune

Officier pauvre, « durant laquelle nous étions du matin au soir en

équilibre ou en garde, ou bien encore, tantôt par les pieds, tantôt

par les mains, suspendus à quelque chose ».

Après les examens de

sortie, Us s'en furent ensemble faire leurs adieux au capitaine

instructeur qui leur offrit un pernod d'honneur et leur serra la

main, en disant à chacun : « A la Gloire, mon brave ! » Puis Loti

rejoignit l'escadre et embarqua sur" La Couronne qui devait le mener

en Turquie où il allait rencontrer l'amour et la gloire littéraire

en la personne d'Aziyadé. Rayer, moins bien partagé, cingla vers

Terre-Neuve. Revenu en France avec une santé assez ébranlée. Rayer

demanda de suivre les cours de l'école des torpilles à Boyardville.

Sa formation technique,

sa culture scientifique, allaient faire de lui l'un des premiers

électriciens et l'un des officiers torpilleurs les plus avertis de

la Marine. Mais, sitôt promu lieutenant de vaisseau, il repart au

loin, vers la Mer Rouge. A Aden il apprend le massacre en Abyssinie

de son ami Lucereau, explorateur ; il l'attribue à l'Intelligence

Service et, à la première occasion, jette un paquet de cartes de

visite à la figure d'officiers anglais, leur reprochant d'appartenir

à une nation d'assassins et leur proposant un duel au sabre. Son

commandant le jugeant dangereux pour la politique de la France — on

le comprend — , le renvoie à Toulon où il est mis aux arrêts de

rigueur.

Dans sa chambre,

strictement gardée par un factionnaire. Rayer grelotte de fièvre et

pourtant son seul désir est de repartir en campagne. C'était

l'époque où, après les explorations de Bonaparte Wyse, le percement

de l'isthme de Panama était étudié par F. de Lesseps. Déjà Duboc

s'est fait mettre hors cadres pour y participer. Armand Reclus,

officier de marine, frère d'Elisée et de Michel-Elie Reclus, dirige

les premiers travaux. Rayer se fait appuyer par un de ses anciens

chefs qui annote ainsi sa demande : « Compagnon de l'armée de la

Loire, travailleur, instruit, plein de verve et de gaîté ; qualités

de cœur exceptionnelles ; enfin, homme sûr pour toute mission

difficile. » Grâce à quoi. Rayer rejoint son ami fraternel Duboc

dans la brousse panaméenne ; la machette en main, son théodolite

sans cesse en œuvre, il établit en deux ans le premier tracé du

canal projeté. Si sa santé chancelle, sa fougue reste intacte.

Lorsqu'il se décide à rentrer en France, il prend la parole à

l'issue d'un banquet de sa société et, levant sa coupe, exprime le

souhait d'obtenir un commandement qui lui permettrait de conduire au

bagne les dirigeants de l'entreprise... A la suite de quoi, il reçut

de son camarade le lieutenant de vaisseau Henri Danel, gouverneur de

la Guyane, membre de l'opposition au congrès de 1879 pour le canal

de Panama, un mot félicitant le « vieux brave » (30 ans !) pour la

façon énergique et honnête dont il avait qualifié en s'en séparant

cette folle entreprise.

Rayer rentre en France.

Va-t-il enfin se fixer ? Non ! Nous sommes en 1883. Rayer retrouve

son ami Savorgnan de Brazza que Paris vient d'accueillir en

triomphateur, il envisage de repartir avec lui ; mais il apprend

alors la disparition de son ami le Docteur Crevaux, au cours de son

exploration du rio Pilcomayo. « Mort, Crevaux ? rien ne le prouve ;

il faut partir à sa recherche ! S'il était Anglais, dix expéditions

l'auraient déjà fait ! » Pourquoi Rayer ne le ferait-il pas, lui,

familier de la brousse et, depuis peu, membre de la Société de

Géographie de Paris ? Mais, où trouver les fonds ? M. de Lesseps,

président, ne pourrait-il les obtenir ? Un peu naïvement. Rayer lui

écrit : « Je ne veux pas lâcher la partie. Je préférerais gagner mon

passage à Buenos-Aires sur un voilier en donnant la main à la

manœuvre. Il me suffirait d'un mot de vous et, jusqu'à nouvel ordre,

nous irions à la recherche de Crevaux à nous deux, vous, Monsieur de

Lesseps et moi. » Mais le président de la Société de Géographie qui

n'a pas oublié le toast de Panama se montre assez réticent.

Peut-être la Marine sera-t-elle plus compréhensive ? Mais le chef d

'Etat-Major général pose au bouillant officier cette alternative :

ou rentrer dans le rang ou démissionner. Découragé, Rayer est sur le

point de permuter avec un camarade désigné pour le Sénégal où sévit

la fièvre jaune ; l'amiral Galliber l'en détourne.

Alors seulement, il se

résout à se fixer. C'est que depuis sept ans (il en a 37), au cours

de ses pérégrinations, un amour l'accompagne qui va triompher. Il va

enfin se marier. Ses camarades ne le veulent point croire : «

Impossible ! Quelle peut être la naïve jeune fille qui entend

enchaîner ce fils de l'Aventure ? » Et pourtant, l'impossible va se

réaliser. Rayer a demandé à Pierre Loti d'être son garçon d'honneur,

mais l'écrivain lui a répondu : « Tu as dû recevoir hier ma dépêche

te disant qu'il m'est impossible de venir. J'ai peur que tu n'en

sois pas bien convaincu, ce qui me ferait beaucoup de peine. Une

permission m'a été refusée de la manière la plus formelle. Tu dois

bien connaître de longue date l'entêtement des vieilles brutes

maritimes. Et je n'ose pas tirer bordée parce que, le mois prochain,

j'aurai besoin de la bonne volonté des mêmes vieux bonzes pour

m'absenter souvent en vue de m£ marier moi-même ». Je trouve, mon

cher Rayer, que tu as pris le seul parti sage et je suis heureux de

te voir faire cette douce fin-là. A moins d'impossible, je vais

manœuvrer moi aussi pour te suivre bientôt. Je t'envoie tous mes

souhaits de bonheur, ne pouvant faire mieux ; je t'assure encore de

ma vieille amitié et je t'embrasse. Julien ViAUD.

Certains seront choqués

peut-être par les sévères épithètes dont usait Pierre Loti à l'égard

de ses chefs. Nous voilà loin du langage académique. Pourtant, nous

aurions eu scrupule à ne pas publier une telle lettre dans son

intégralité. Julien Viaud adorait la marine et les marins mais, tout

comme son « terrible » ami, il jugeait sévèrement une certaine

oligarchie que nous allons voir sous peu rendre à tous deux la

monnaie de leur pièce. Donc, « Droit devant » s'est marié ; sa

fiancée a relevé le défi de l'opinion maritime. Mais la Terre va

prendre sa revanche sur la Mer. Quelques mois après le mariage, l'un

de ses chefs envisage d'envoyer le lieutenant de vaisseau Rayer au

Gabon.

Mme Rayer, pourtant si

douce, parle simplement de l'aller cravacher. C'est que, déjà, elle

sent battre en elle le cœur de son premier enfant. Bientôt le

fougueux, le terrible « Droit devant » va se montrer plus père que

marin. Rayer aura sept enfants. Dès la naissance du second, il a

demandé de passer en résidence fixe. Mais ce « pantouflard » va

organiser toute la défense de la rade de Toulon par torpilles fixes.

Il occupe ses rares loisirs à traduire de l'allemand de savants

ouvrages sur l'électricité et à faire des mathématiques, sa passion.

Pour faire face à des

charges familiales devenues écrasantes, il prépare à l'Ecole navale

des fils de camarades (dont Jean Conneau, le futur aviateur), ce qui

déplaît à ses chefs

En fait. Loti ne s'est

marié qu'en novembre 1886, d'autant que sa liberté de langage n'a

pas diminué avec l'âge. L'ancien élève de professeurs

saint-simoniens ne va ni aux réceptions de la Préfecture maritime,

ni à l'église (bien que ses enfants soient élevés dans la religion)

; c'est un radical. Le temps est venu où il devrait être promu

capitaine de frégate.

Mais... Le jour même du

baptême de son sixième enfant, à la fin du déjeuner, alors que le

commandant Jousselin (Plum- kett) va porter un toast, Rayer est

convoqué par son chef direct qui lui signifie sa mise à la retraite

d'office, avec le grade de lieutenant de vaisseau (20 octobre 1896).

Premier « coup de sabre

» de l'amiral Besnard, ministre de la marine. Un cyclone balaie

Rayer et sa famille. Des lettres indignées affluent. C'est Loti, qui

écrit : « Pardonne-moi, pauvre ami, de n avoir pu répondre dans le

premier moment de révolte et petidant que j'étais à Paris, remuant

ciel et terre pour essayer d'empêcher l'iniquité et l'ineptie de ces

vieillards. Ma vie est bouleversée d'une façon infiniment

douloureuse ; ma mère était ce que j'aimais le plus au monde et son

départ me laisse une détresse infinie. . . ». Sans doute Loti

prévoyait-il qu'il serait lui-même victime de ces mêmes vieillards.

A son tour, il fut mis à la retraite d'office le 15 avril 1898.

Peu après, il écrivait

à Emile Duboc : « Ah ! combien il se serait indigné, lui, l'amiral

[Courbet] , s'il avait pu prévoir que certains de nos chefs du

ministère, dans l'excès de leur traditionnel favoritisme pour les

fils et les gendres, amèneraient à force d'injustices, un officier

tel que vous [Duboc'] à quitter la marine. Et Duboc, le héros

désillusionné de Shaï-Pao, répond : « Je suis bien peiné, je

t'assure, de la mesure inique et ignoble dont tu es victime, comme

quelques-uns de nos camarades dont Sentis qui avait été blessé

grièvement au combat du Pont-de-Papier et à qui on a donné la même

récompense qu'à toi, dans les mêmes circonstances ; ce sont des

infamies. »

Rayer ne put se

pourvoir en Conseil d'Etat, parce que lui manquaient les 500 francs

(or) nécessaires ; il adressa au Président de la République une note

qui demeura sans effet. Mais sa riposte ne se fit pas attendre. Ce

fut d'abord une série d'articles dans l'Echo de Paris (journal

avancé, à l'époque) contre les abus de la Marine ; articles dans

lesquels Rayer se révélait un virulent polémiste à la manière

d'Henri Rochefort.

Ce fut ensuite un livre

savant et quasiment prophétique : L'Avenir de la torpille et la

guerre future, dans lequel on peut lire : « La guerre déclarée, nos

escadres seront immobilisées ; une nuée de torpilleurs, de

canonnières lançant des projectiles à haut explosif et quelques

sous-marins pourront Lettre inédite de P. Loti, Archives de M.

Guierre, Préface de P. Loti à « 35 Mois de Campagne en Chine et au

Tonkin » par Emile Duboc, seuls empêcher l'ennemi de ravager

impunément nos ports ». Et encore ceci : « Les héros d'autrefois

s'escrimaient à grands coups d'estoc et de taille et buvaient

parfois à la même coupe après des heures de combat acharné. Demain,

les preux du passé seront remplacés par des potards. Qu'avez-vous à

reprocher au ballon employé comme engin destructeur ? N'est-il pas,

avec la Withehead qui coulera au besoin un paquebot, avec l'emploi

des gaz délétères qui asphyxieront un bataillon comme on asphyxie

les chiens en fourrière, le triomphe de la guerre scientifique ? »

(écrit en 1898). De tout cela, la rue Royale prit d'abord ombrage;

mais de nouveaux chefs — dont le commandant Darrieus, grand ami de

Rayer — furent appelés aux leviers de commande.

Et Rayer obtint une

première réparation avec la rosette de la Légion d'Honneur (30 ans

après avoir reçu la croix pour faits de guerre !) Méditez cela,

candidats trop pressés, et ceci encore : Duboc, bien qu'ayant reçu

la croix et la rosette, à six mois d'intervalle et à 28 ans, des

mains de l'amiral Courbet, et pour quels exploits ! mourut à plus de

80 ans, sans avoir été promu commandeur.

Puis Rayer fut nommé

trésorier des Invalides et bientôt pilote-major — réparation, sans

doute, mais aussi habile moyen de paralyser sa plume de polémiste —

n'avait-il pas sept enfants à élever ? Car un septième était né, une

fille, dont Pierre Loti sera le parrain, ce qui valut au curé de

recevoir à la sacristie l'illustre écrivain et de faire signer à ce

protestant le livre d'or de l'église. Mme Rayer, elle aussi, était

émue à l'idée de recevoir l'académicien à sa table ; on sortit de

vieilles bouteilles, le menu comporta une énorme sole, ramenée des

grands fonds par les pilotes du commandant, mais Pierre Loti déclara

vouloir se contenter d'un œuf à la coque et d'un verre de lait.

Rayer écrivit des Souvenirs pour lesquels il demanda une préface à

Pierre Loti. Celui-ci accepta volontiers mais, pour ce qui était de

trouver un éditeur, se récusa, alléguant que ceux-ci étaient plus

préoccupés de commerce que de littérature. Ne lui avaient-ils pas

déjà refusé plus d'un manuscrit excellent qu'il eût été fier d'avoir

écrit ?

Le livre de Rayer

demeura donc inédit, mais point la préface que Loti publia après la

mort de son ami. Une longue maladie devait avoir raison du

tempérament « tout acier » de Rayer dont les dernières lignes qu'il

écrivit furent celles-ci : « J'en ai fini avec les aventures... Ma

fin de carrière eût pu être plus brillante, mais je ne regrette

rien, ni les honneurs, ni la fortune. J'ai toujours marché droit

devant moi, la tête haute. Je m'en irai la conscience tranquille. »

Il s'en alla peu après, porté en terre par ses vieux pilotes. Sept

enfants accompagnaient son cercueil, sept dont cinq fils. Bien qu'il

n'eût rien fait pour les y pousser, quatre d'entre eux entrèrent

dans la marine — et si le cinquième ne les y suivit pas, c'est qu'il

préféra s'engager comme fantassin en 1915. Les cinq — dont un, mort

pour la France — reçurent tous la Légion d'Honneur, trois furent

commandeurs. Par eux s'est perpétué l'idéal de « Droit devant », cet

homme qui, bien qu'on l'eût dit « terrible », laissa parmi les

anciens de notre marine un souvenir fait d'amicale et respectueuse

admiration.

Alors qu'il était

simple lieutenant de vaisseau, le vice-amiral Merveilleux du Vignaux

avait osé demander au ministre Pelletan le rétablissement des

aumôniers de la marine. Et, beaucoup plus tard, quand il voulut

prendre pour aide de camp un des fils de Rayer, il s'entendit

objecter : « Avez-vous donc oublié quel vieux radical était son père

? » — « Rayer ? un grand honnête homme », rétorqua l'amiral. Lorsque

l'amiral Lacaze, qui avait été aide de camp de l'amiral Besnard,

nous parlait de Rayer, il ne manquait pas d'ajouter : « Quel homme

extraordinaire il fut ! » Tant il est vrai qu'à la longue, la

droiture est tou- jours admirée ; plus particulièrement dans notre

marine où toutes les divergences idéologiques s'effacent devant la

loyauté et le courage. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à évoquer

un passé que j'ai vécu et un drame familial qui assombrit mon

enfance ; car celui qu'on avait surnommé « Droit devant » et que

Loti appelait « le terrible Rayer », cet homme « plein de verve et

de gaîté, aux qualités de cœur exceptionnelles, cet homme sûr pour

toute mission difficile » ne fut autre que mon père.

Maurice Guierre.

Capitaine de vaisseau

honoraire Ex-Vice-président de la Société des Gens de Lettres.

Amiral Darrieus -

parrain de Gabriel Guierre

Remerciements Documents et photos à Alain Guierre

Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches

et la mise à disposition de ses données

http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm

Retour Officiers

et anciens élèves

|